Автор гимна двух фронтов

Редко, друзья, нам встречаться приходится,

Но, уж когда довелось, –

Вспомним, что было, и выпьем, как водится,

Как на Руси повелось.

Пусть вместе с нами земля Ленинградская

Вспомнит былые дела,

Вспомнит, как русская сила солдатская

Немцев за Тихвин гнала.

Выпьем за тех, кто неделями долгими

В мерзлых лежал блиндажах,

Бился на Ладоге, дрался на Волхове,

Не отступал ни на шаг.

Выпьем за тех, кто командовал ротами,

Кто умирал на снегу,

Кто в Ленинград пробивался болотами,

Горло ломая врагу.

Будут в преданьях навеки прославлены,

Под пулеметной пургой,

Наши штыки на высотах Синявина,

Наши полки подо Мгой.

Встанем и чокнемся кружками стоя мы,

Братство друзей боевых.

Выпьем за мужество павших героями,

Выпьем за встречу живых.

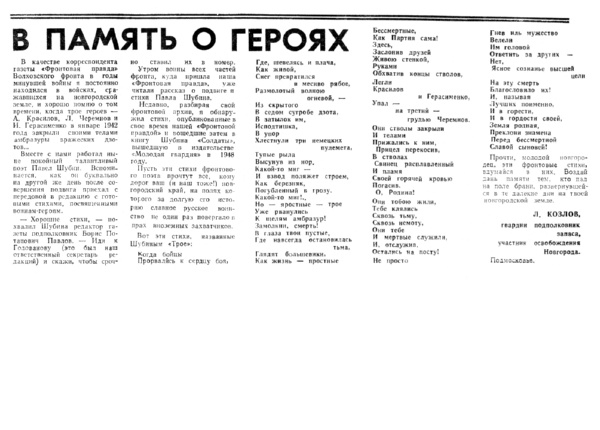

Это знаменитая «Волховская застольная», так любимая всеми бойцами фронта, от солдата до генерала.

Написал ее Павел Николаевич Шубин, пришедший в газету «Фронтовая правда» Волховского фронта уже известным ленинградским поэтом. Эта песня стала Гимном двух фронтов – Волховского и Ленинградского. «Она вызревала, сжигая сердце поэта, слагаясь по строчкам, по куплетам. Она зрела в душе Шубина еще … с зимы 1942 года… И когда они в окончательной редакции 1943 года легли на бумагу, когда песня вышла «на люди», она сразу засверкала в лучах славы, запелась миллионами, трогая душу народную своей искренностью и сердечностью. Эта песня – вечный памятник отваге и героизму солдат Волховского и Ленинградского фронтов» (из воспоминаний К. Демина).

Став поистине народной, «Волховская застольная» пелась во множестве вариантов. Однажды, в перерыве между боями, на маленьком импровизированном литературном концерте, Шубин читал свои стихи. Но когда он дошел до строк «Редко, друзья, нам встречаться приходится», бойцы, до этого слушавшие не просто внимательно и уважительно, а вдохновенно и с упоением, удивленно замерли. Общее настроение выразил пожилой старшина, который с укором и с досадой в голосе заявил: «Что ж вы, товарищ военкор, вместо того, чтобы только свои стихи читать, народные песни исполняете?» Шубин сперва растерялся, потом засмеялся, а потом стал серьезным и душевно поблагодарил строгого читателя и слушателя: «То, что вы, товарищ старшина, мою песню за народную приняли, для меня – самая высшая награда!»

Павел Шубин – общепризнанный главный поэт Волховского фронта. И даже совсем не потому, что написал его гимн. И не только потому, что непосредственно участвовал в боях – и пуль не страшился, и передовой не избегал, хотя на самый передний край боя военный корреспондент майор Павел Шубин мог и не ходить. Но нет – он пробивался с конным корпусом генерала Гусева «из-под Вишеры на Любань», находился в передовых частях, прорывавших блокаду Ленинграда, с атакующими частями вошел в еще горящий Новгород.

Коллега и однополчанин Шубина по Волховскому фронту, полковник в отставке Ким Демин вспоминал, как редактор «Фронтовой правды» Павлов напутствовал его, сотрудника фронтовой газеты, перед командировкой в 52-ю и 59-ю армии: «... С вами пойдет поэт Павел Шубин... Вы – опытный строевой офицер, остерегите его, уберегите, удержите, если что. А фронт у нас очень тяжелый: непролазные болота, полное бездорожье!» Наказ «уберечь и удержать» был не случаен: военкор Шубин был известен как человек отчаянный, рисковый до безрассудства. Хотя и удачливый – однажды умудрился уцелеть на минном поле, куда пошел собирать малину!

Познакомившись с Шубиным, Демин был удивлен, насколько хорошо этот фронтовой поэт знает военное дело, да так, что если понадобится, он мог бы командовать ротой! С той поры они часто вместе выезжали на места боев, в расположения воинских частей. Выбравшись из душных вагонов редакции, Шубин как-то распрямлялся, становился бодрее, энергичнее. Оперативность его как военкора была поразительной. Десятки, сотни стихов, корреспонденций, очерков, репортажей, сатирических частушек наряду с участием в военных операциях были вкладом Павла Шубина в Победу. Он первый, задолго до Н. Тихонова, воспел подвиг Трех – Герасименко, Красилова и Черемнова, закрывших своими телами вражеские дзоты у стен Новгорода (стихотворение «Трое»). Для материала своих корреспонденций Шубин исходил и изъездил самые крайние точки болотистого Волховского фронта. Был случай, когда, сам до предела уставший, Шубин четыре километра тащил на себе до одного из госпиталей ослабевшего подполковника медслужбы. А потом еще столько же километров по непролазной грязи шел к армейскому телеграфу, чтобы передать в редакцию свежие материалы.

Вот таким был Павел Шубин – поэт, журналист, воин и человек.

Волховские фронтовики негласно избрали Павла Шубина своим главным поэтом за то, что он до самой глубины сумел постичь душу и воспел неимоверно тяжелый ратный труд болотных солдат. Настоящий поэт–солдат, Шубин мог со знанием дела говорить от имени фронтового шофера, разведчика, пехотинца. Ему было дано рассказать о солдате все: не только как он делает свою работу, но и что при этом чувствует. Раскрытие состояния души солдата в момент наивысшего, сверхчеловеческого напряжения – одна из самых сильных сторон фронтовой поэзии Шубина. Ну где еще в поэзии военных лет вы так ощутите чувства бойца, ползущего к вражескому дзоту?

Нет, не до седин, не до славы

Я век свой хотел бы продлить,

Мне б только до той вон канавы

Полмига, полшага прожить;

Прижаться к земле и в лазури

Июльского ясного дня

Увидеть оскал амбразуры

И острые вспышки огня.

Мне б только вот эту гранату,

Злорадно поставив на взвод,

Всадить ее, врезать, как надо,

В четырежды проклятый дзот,

Чтоб стало в нем пусто и тихо,

Чтоб пылью осел он в траву!

...Прожить бы мне эти полмига,

А там я сто лет проживу!

(«Полмига»)

Как негодовал Шубин, услышав однажды по радио одно боевое стихотворение, в котором, как он выразился, «есть все, кроме войны»: «Если бы я написал такое, мне стыдно было бы смотреть в глаза солдату, который лежит сейчас в волховском болоте и совершает невозможное… Я понимаю, о войне можно писать с разной степенью талантливости, но во всех случаях надо делать это до конца правдиво. Пиши и представляй, что тебя читает солдат под огнем, так будь же честен с ним». Павел Шубин имел право возмущаться: сам он был предельно честен по отношению к своему читателю. Война в его стихах – неприкрашенная, беспощадная, жестокая. Но в то же время – справедливая и благородная.

Мы вынесли все, что другим не приснится,

До судороги на лице,

Лягушечью куртку проклятого фрица

Ловя на короткий прицел.

Когда каменело солдатское тело,

Ко льду примерзая пластом,

И только тяжелое сердце звенело

В стремленье святом и простом:

Убей! — за тоску по веселому солнцу,

За свой побелевший висок,

Вгони под орлиную каску тирольца

Свинца боевого кусок!

Припомни, как утром над городом тихим

Парят облака голубей,

Как пчелы гудят по лиловой гречихе,

И вытерпи все, и убей!

(«Ненависть»)

В его стихах – мощь русского оружия, стойкость советского солдата, теплота сопереживания с ним, преклонение перед его жертвенным ратным трудом. И горячая вера в нашу победу. Когда раскатистый гром артиллерийского наступления известил о начале Новгородско-Лужской операции, поэт заверял волховского солдата:

Мы, видавшие смерть на Волхове,

Прокаленные до седин,

Побываем в зверином логове

С боку на бок качнем Берлин!

И когда он шатнется в пламени,

Озаряя ночную тьму,

Алый свет боевого знамени

Осенит нас в его дыму.

(«На Волховских рубежах»)

Что такое для воюющего солдата Родина? Это и увиденные в детстве цветы и травы, и санная дорога, и пригорок, усыпанный земляникой, и окошко в родительском доме… Всем сердцем понимая тоску каждого из солдат по своему дому, поэт сумел уловить, как личные воспоминания не разъединяют, а соединяют бойцов, рождая у них общее чувство общей Родины; как именно эти воспоминания удваивают их силы, делают их непобедимыми, поднимают их мужество на небывалую высоту:

Он стоял, упрямо сдвинув брови,

Не чувствуя ни страха, ни тоски,

И лишь толчки тяжелой, жаркой крови

Далеким звоном полнили виски.

И где-то смутно-смутно, на мгновенье

Мелькнул далекий волжский городок,

Окошко в сад, закрытое сиренью…

…И он всем телом ринулся в бросок…

(«Верность»)

В новгородских краях, где в суровые военные годы звучал его поэтический голос, стихи Шубина читаются с особым чувством. «Как хорошо, что я попал в этот древний русский край, здесь даже названия – Волхов, Ильмень-озеро, Новгород, Ладога – сама история и сама поэзия», – признавался поэт. Почти двухгодичное его пребывание на Волховском фронте, на земле изначальной Руси, обострило особенное чувство истории – как помощи из прошлого. И вот уже в шубинских стихах переплетается тысячелетняя новгородская история с героизмом воинов Великой Отечественной – наследников славянской доблести:

Низко над лесами – даль сырая,

Дождик с февраля до февраля.

Но для нас она светлее рая –

Отчая, родимая земля.

Были руки жилисты и грубы,

Сила непокорна и горда,

Пращуры в лесах вязали срубы,

К небу возносили города.

Слава, богатея год от года,

За Царьград до Индии несла

Волхова бобровые охоты,

Куньи да собольи промысла.

Горностай седой – охапка в лыке,

А полцарства стоит на торгу!

Город-сказка Новгород Великий

Испокон мерещился врагу.

Крались морем свеи и варяги,

К горним новгородским теремам,

Рыцарей немецких злые стяги

Шли огнем по тихим деревням.

Шли-то шли – назад не возвращались:

В вотчинах собольих и иных

Лопухи лесные, не печалясь,

Прорастали сквозь скелеты их.

Годы, прошумевшие былиной,

Былью возвращаются назад.

Снова в меловых ночах Берлина

Жадные волчицы голосят.

Мы им скажем: поздно, не вернутся!

Ни с полей не ждите, ни с морей!

Вам, проклятым, кровью отольются

Слезы русских жен и матерей!

Наша хватка мертвая – все та же:

Гибни, о пощаде не моля!

Это – наше поле, это – наша

Русская, родимая земля.

Гибни, немец, тут тебе найдется

Место – на болота посмотри! –

Воронье лесное, как придется,

Отпоет тебя, а ты – умри!

Спрятался? По-крысьи в землю врылся?

Не уйдешь, с костями втопчем в грязь!

Шквал артиллерийский прокатился,

Русская атака началась.

(«Наша земля»)

Волхов, Карелия, Заполярье, Норвегия, Маньчжурия – таков путь военкора, поэта Павла Шубина и героев его лирики. Но волховские рубежи, где возмужала его поэзия, где увидел он настоящую войну и разделил все ее тяготы с рядовыми солдатами, навсегда остались у него отсчетной точкой на пути к Победе:

Тихая звезда плывет к рассвету,

Минометы бьют из-за леска…

Что мне надо? Я видал победу,

К западу идущие войска.

Мимо белокаменной Софии,

Волховские кинув берега,

Я и сам прошел тогда впервые

Городом, отбитым от врага.

На кремлевской площади в сугробах –

Витязей поверженных тела…

Их пытал тупой немецкий обух,

Грызла и калечила пила.

Но жива, жива литая бронза,

Хмуро смотрит Петр за горизонт,

Будто видит накрененный косо

К Гангуту идущий галиот.

И стремится, и летит, как сокол,

Кличет землю Русскую беречь

Тяжкой шуйцей Рюрика высоко

Над шеломом занесенный меч.

Нет, ничем нельзя убить победу!

Снова новгородские полки

На закат по вражескому следу

Двинулись от Волхова-реки.

Лыжники в лесах на волчьих тропах

Немцу отдышаться не дают,

Жерла двеститрехмиллиметровых

Чуть ли не до Луги достают.

Вон опять хвостатые ракеты

В облаках кроваво занялись, –

В пятую атаку до рассвета

Наши батальоны поднялись.

Да и нам пора, перекурили,

Выпили по малой, по одной…

Вот уж залились, заговорили

Пулеметы роты головной.

Бешеных «катюш» дуга кривая

С воем просверкала в темноте,

Напрямую вышла полковая,

Бьет по блиндажам на высоте.

И уже в атаку развернулся

Батальон

От немца в ста шагах…

Что мне надо? Чтобы не проснулся

Мальчик, спящий на твоих руках;

Чтоб любви твоей святая сила,

Обо мне не помня в этот миг,

От ревущей гибели прикрыла

Миллион защитников твоих.

(«За Новгородом»)

За участие в военных действиях Павел Николаевич Шубин был награжден орденами Великой Отечественной войны II степени и Красной Звезды, а также медалями «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За оборону Заполярья», «За победу над Японией». В его немногословной военной характеристике сказано: «Поэт Шубин – исключительно добросовестный и талантливый работник, исполнительный и смелый солдат».

В послевоенную действительность поэт вступил как в отвоеванную, вынесенную из боя сказку, сохранив вопреки всему пережитому чувство непреходящего удивления перед неповторимой красотой мира:

Я думал, что, в атаках выжив,

К земле обугленной вернусь,

И по-иному мир увижу,

И ничему не удивлюсь.

Я изумленно снова вижу

Серебряный – на синем – сад,

Звезду, присевшую на крышу,

Как миг, как жизнь тому назад...

(«Я думал, что, в атаках выжив…»)

После войны Павел Шубин много занимался переводами, активно печатался, выпустил несколько поэтических сборников, в одном из которых («Солдаты», 1948) отразилась его военная биография и многие страницы боевого пути Волховского фронта. Однако внимательные исследователи шубинской поэзии отмечают, что послевоенное творчество все же уступает поразительному взлету его поэзии военных лет. Уже не было той сердечной связи между поэтом и его героями, а мир, сменивший войну, оказался значительно сложнее, чем думалось и мечталось на войне. Осмысление его требовало от поэта и поэзии совсем других качеств, и растерянность и недоумение Шубина читается в строках:

Разве ты не прежняя, другая?

Он родился в год лермонтовского столетия, в 1914-м, а умер в пушкинском возрасте, тридцатисемилетним, от острого сердечного приступа. Смерть, которая не настигла поэта на полях сражений, застала его мирно курящим на скамье парка. Поразительно, что на фронте Шубин отличался отменным здоровьем – был силен, даже зимой по морозу ходил легко одетым. Казалось, ничто его не возьмет, а тут как будто лопнула туго заведенная пружина…

Поэты всегда провидцы. Полковник Исаев, боевой друг поэта, встречавшийся с Шубиным незадолго до его внезапной кончины, вспоминал: «Через месяц я прочел в «Литературной газете» некролог о его смерти. Уже после похорон я приехал снова в эту комнатенку на Петровке, где застал в горе молодую женщину. Она показала мне небольшого формата чистый блокнот, на первой странице которого четкими черными чернилами была выведена одна единственная надпись: «Каждый умирает на рассвете»…»

***

Мы бились с врагами у стен Ленинграда,

Во мгле новгородских болот,

Под нами шаталась земля от снарядов

И плавился волховский лед.

(«Волховцы»)

В этих строках – обобщенный образ Волховского фронта, подвиг которого поэт Павел Шубин запечатлел и увековечил в своих стихах. Болотный, трясинный Волховский фронт был один из самых трудных в природном отношении (здесь говорили: «Бог создал небо и землю, а черт – новгородские болота»); одним из самых нищих, а в начале войны и неблагодарных, «второстепенных» фронтов, про которые в сводках Совинформбюро сообщалось: «На остальных участках фронта ничего существенного не произошло». Конечно, здесь не было размаха сражений, подобных битвам под Москвой или Сталинградом. Но ведь для того, чтобы в первый период войны каждодневно удерживать линию фронта, ставшего щитом Ленинграда – какое нужно было повседневное мужество бойцов, намертво вгрызшихся в эту скудную землю, которая тоже была – Родина!

Так вот она, милая родина наша –

Болота саженный огрех,

И щепки, и торфа багровая каша,

Летящая брызгами вверх.

Так вот она, даль, что в боях не затмилась,

И вся – как отчизна, как дом –

Вот здесь, вот на этом клочке уместилась

В бессмертном величье своем!

Солдатам Волховского фронта бесконечно повезло, что каждый их день на войне отмечен изумительными по красоте и мужеству стихотворениями. Они написаны от имени солдат-волховчан необыкновенным человеком, которого природа щедро наделила красотой, силой, мужеством, исключительными способностями к познанию, необъятной памятью, свободным разумом, добрым сердцем, широкою душою и необычайным поэтическим талантом.

РФ

РФ Страны

Страны