Катины (семья)

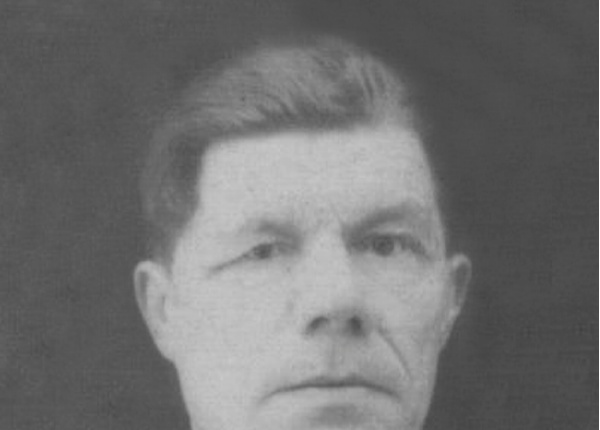

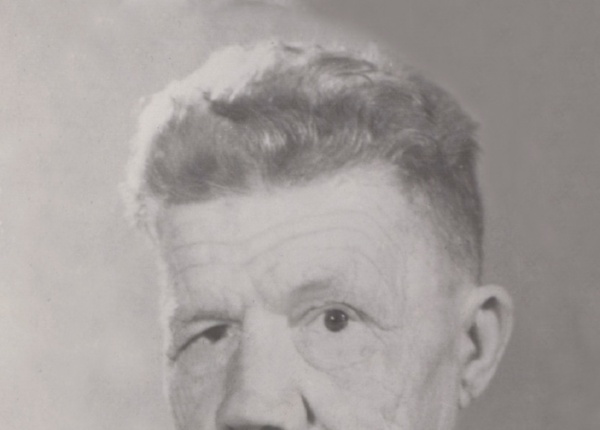

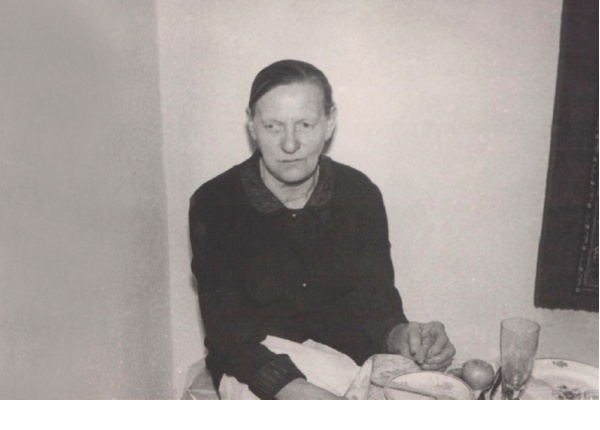

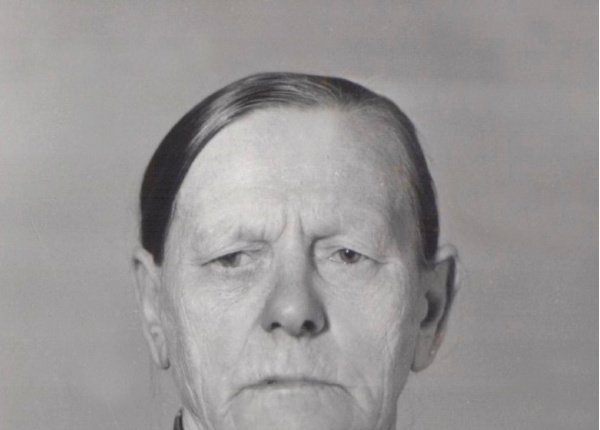

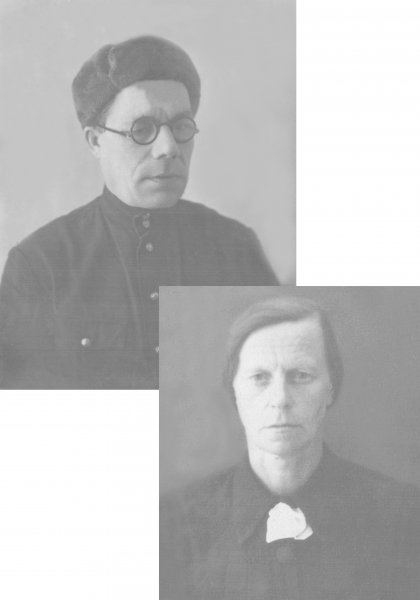

Катин Павел Петрович (12.07.1901 – 13.02.1980), муж

Участник двух войн (Великой Отечественной и с Японией)

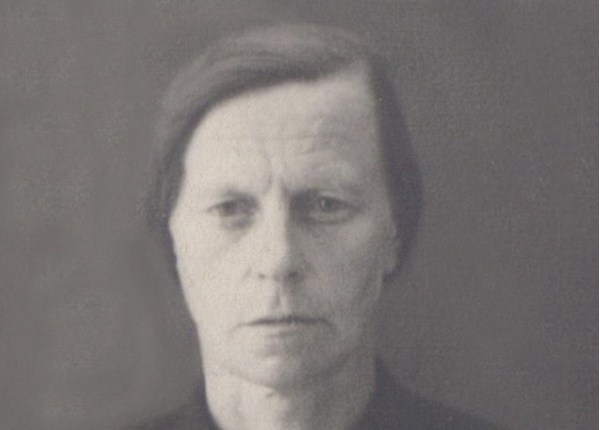

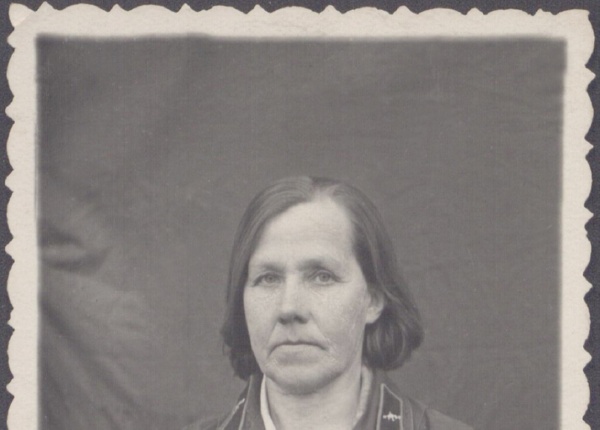

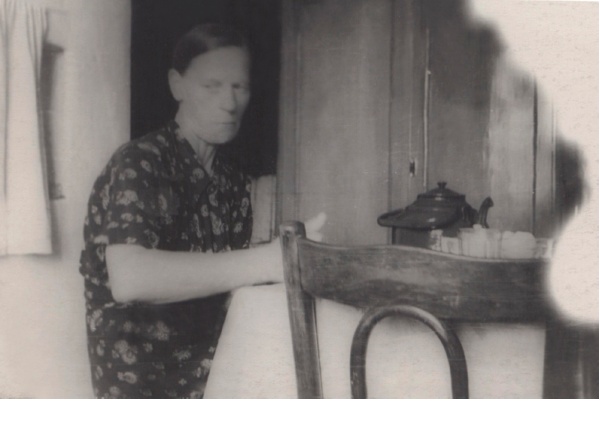

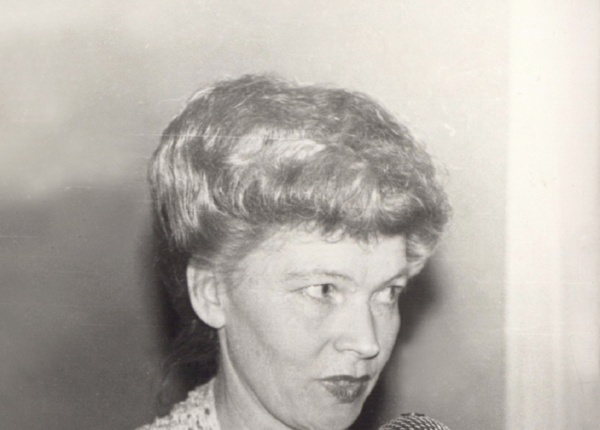

Савицкая Наталья Алексеевна (17.08.1908 – 03.04.1995), жена

Участница Великой Отечественной войны (труженица тыла). Восстанавливала Новгород

До Великой Отечественной войны семья жила в Новгороде, в доме 63 по улице Лассаля (Михайлова), справа от пожарного депо. Глава семьи, Павел Петрович, был прекрасным столяром и плотником (ремесло ему передал отец). Вся мебель в доме была сделана его руками: диван, стол, стулья, шкафчики были красивыми и надежными. Он был большим любителем старинных песен и романсов, в семье даже был свой граммофон.

Наталья Алексеевна родилась на Волхове, и с детства ныряла с высоких круч. Была прекрасной ныряльщицей и пловчихой (когда семья после войны вернулась в Новгород, переплывала Волхов без выхода на берег туда и обратно, несмотря на вьюры от бомбовых воронок и сильное течение). Умение это не раз спасало ей жизнь. Например, когда она, будучи в эвакуации, провалилась под лед в глубокой реке Илек. Перед войной работала на новгородской мебельной фабрике, затем в парикмахерской на улице 1 мая.

Великая Отечественная война застала Павла Петровича на работе, в воинской части в Новоселицах. В Новгороде остались Наталья Алексеевна с дочерью Людмилой и его сестра, Анна Петровна. В августе 1941 года он уже не смог прорваться домой, так как в город не пускали. 14 августа женщины пешком дошли до Новоселиц. А утром 15 августа немцы заняли Новгород. Павла Петровича направили на фронт, а его семья осталась в Новоселицах до морозов. Питались колосками, мерзлой картошкой, выкопанной на брошенных огородах. Позднее были эвакуированы в Чкаловскую (Оренбургскую) область (Буранный район, село Покровка). Местное население, да и власти, встретили недружелюбно. Женщины жили на окраине села, в бараке, который порой было нечем отапливать. Питались и были одеты очень плохо. Людмилу зачислили в 1-й класс школы при детском доме, эвакуированном в это же село. Наталью Алексеевну определили на работу возницей на быках и верблюдах. К ним она подходила со страхом. Надо было уметь их запрягать, давать команды на местном жаргоне. Она бывала в поездках, длившихся по нескольку дней. Работа была тяжелая, неженская, а одета была не по сезону. Как рассказывает дочь Людмила Павловна, «…чтобы не замерзнуть, они всю дорогу шли пешком или бежали за обозом, утопая в снегу, еще надо было бить по железу и жечь факелы, потому что обозы всегда преследовали стаи волков».

От Павла Петровича изредка приходили письма-треугольники. Его сестра, Анна Петровна, работала прачкой в детском доме и была для Людмилы второй матерью. Грамотная, начитанная, постоянно следила за событиями на фронте. Об освобождении Новгорода знала в тот же день, 20 января.

В 1944 году, как только Новгород освободили, женщины засобирались домой. Они знали, что возвращаются к руинам родного дома, к пустым ямам на местах, где были зарыты личные вещи перед эвакуацией. Но это Родина... Весной 1944-го началась новая послевоенная жизнь. Сначала в подвале под библиотекой и музеем новгородского Кремля, затем в здании бывшего горсовета на Вечевой пл., с 1951-го – в комнате барака на Чудовской улице, потом на Советской (сейчас Людогоща ул.) и на Комсомольской (сейчас ул. Новолучанская). Условия первого жилья были суровые, жили голодно. Но никто не роптал – было трудно всем. Жизнь потекла своим чередом.

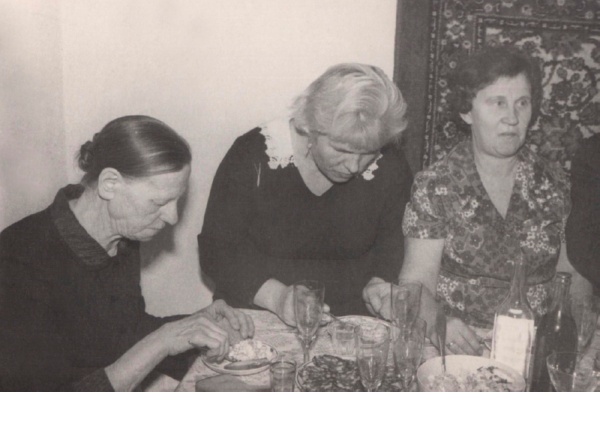

Осенью 1944 года, после открытия школы на улице Посольской, Людмила пошла в 4-й класс. В конце 1945 года, после войны с Японией, в Новгород вернулся Павел Петрович, который к этому времени уже был инвалидом. Он прошел всю войну с пехотой до Берлина, несколько раз был ранен, два раза контужен. На фронте заведовал полевой кухней, кормил солдат. Несколько раз снаряды попадали в полевую кухню. По возвращении на Родину, Павел Петрович пытался устроиться на работу, но его не брали из-за контузии. Лишь в 1965 году его приняли на завод «Волна», где к тому времени работали дочь и жена. Он следил за чистотой и порядком в цехах, в наведении которых принимал непосредственное участие. Но проработал недолго, до 1968 года. Его мастерство как столяра и плотника помогло выжить семье в трудные послевоенные годы, а любовь к песне, несмотря на все пережитое, он сохранил до конца дней. Он регулярно читал прессу, слушал радио и сообщал семье о событиях в стране и за рубежом, очень любил свою дочь Людмилу. Так она вспоминает об отце: «Он был очень компанейским, имел много друзей, его любили и уважали родственники, особенно племянники, сестры, двоюродный брат. Отец хорошо пел, знал много песен. Мама тоже пела, у нее был очень высокий голос. Я заслушивалась, когда они пели, а пели часто, так как у нас в бараке на Чудовской улице (напротив «Волны» каждое воскресенье собирались родственники: двоюродный брат отца с женой, его сестры, племянники Шаровы (реже). Играли в домино, «копейку» и другие игры. Угощением служили овощи, рыба, пирожки (5 копеек штука), которые покупали в столовой за домом. В послевоенное трудное время мы все держались друг за друга, сейчас у молодых (наших) такой дружбы нет. Им не хватает времени для общения, просто лень и безразличие...».

В 1946 году вернулся из Латвии двоюродный брат Павла Петровича с женой, ранее угнанные туда немцами на работу. Хозяева щедро оценили их труд, дали много разных продуктов, что помогло выжить двум семьям. Наталья Алексеевна устроилась на работу в Гортоп, на заготовку дров для города. Приходилось работать так же тяжело, как в войну. Конечно, это был непосильный для женщины труд. Из воспоминаний дочери: «…деревья пилили вручную, обрубали сучья, распиливали на более мелкие куски, таскали до железнодорожных путей, грузили на платформы, а с собой могли взять только скромный паек. Откуда у этих истощенных женщин брались силы? Они помогали городу жить». В 1948 году, после окончания семилетки, вместе с мамой в Гортопе начала работать и Людмила. Девушке еще не было 16-ти лет, когда началась ее взрослая жизнь. Людмилу взяли счетоводом и прочили карьеру бухгалтера, но судьба распорядилась иначе.

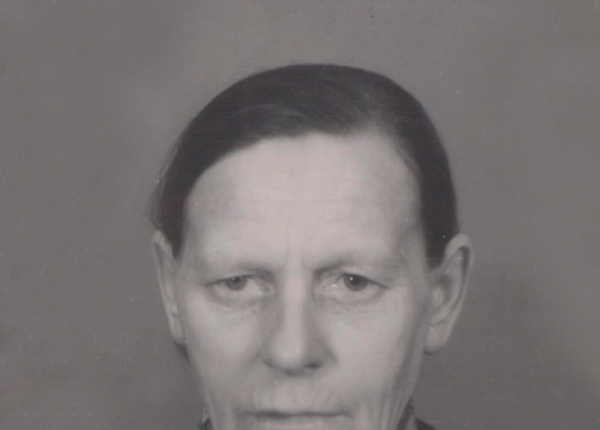

В 1953 году, после окончания вечерней школы, началась часть ее жизни, связанная с новгородским заводом «Волна». На заводе проработала 36 лет. Первые 6 лет работала в отделе кадров и в цехе №5. В это же время закончила курсы в Москве, затем Ленинградский радиотехнический техникум. Предварительно по собственной просьбе осваивала в опытном цехе при ОКБ* всё производство, начиная с чертежей, схем, попробовала поработать монтажницей и т.д., чтобы не быть безграмотным конструктором. Людмиле Павловне это удалось, и результаты были неплохие. Прежде чем приступить к сборке, она изучила все производство от схем и чертежей до сборки и монтажа. После окончания техникума была переведена в ОКБ на разработки. Конструктором отработала 30 лет: сначала на разработке выпускаемых заводом изделий, а последние 15 лет – в ОГК (отделе главного конструктора) на сопровождении серийного производства промышленного телевидения (для телецентров, шахт, больниц, подводных лодок и другихо бъектов).

С 1954 по 1962 годы на заводе работала и Наталья Алексеевна (уборщица цеха №5). Благодаря ее добросовестному труду, самый трудный литейный участок цеха выглядел идеально: огромные окна всегда были отмыты от копоти, завалы отходов литья были разобраны. На комментарии коллег о напрасном труде («Ведь завтра окна будут покрыты такой же копотью») она отвечала: «А как же иначе?». Ее работой были довольны все. Дочь Людмила Павловна трогательно вспоминает о своей маме: «Она была человеком ответственным, любила чистоту. Как на работе, так и дома все время суетилась, боялась чего-то не успеть. Делала, конечно, много. Очень помогала с внуками».

Из воспоминаний Людмилы Павловны о своем детстве: « ... до сих пор отчетливо помню весь ужас: рев самолетов, бомбежки, обстрелы, гибель людей... Вспоминаю истощенных, плохо одетых детдомовцев, которые были с нами в эвакуации. Как с ребятами ловили сусликов в степи для пропитания. Наш «приют» без крыши и окон в освобожденном Новгороде, и вкус послевоенного «супа» – дополнительного пайка для школьников – мутной воды с капустной хряпой и сушеными головами какой-то мелкой ржавой рыбы (тогда он казался таким вкусным!). Вспоминаю маму, ее тяжелый труд в тылу и во время восстановления города. Отца, как он искал работу после войны, а его никуда не брали из-за контузии, его золотые руки...

Но я ни о чем не жалею – что пришлось трудно в войну, что рано начала работать и быстро взрослеть. Так сложилось, что нам со сверстниками пришлось забыть о детстве. Прошло много лет, а я, как вчера, помню нашу красивую довоенную улицу (Лассаля). Она утопала в цветах и садах. Я до сих пор хожу туда, это помогает мне вспомнить детство, своих друзей по улице, по детскому садику, ... вкус хлеба с настоящим сливочным маслом и запах ароматного какао, что нам давали на завтрак. Сейчас улица стала чужой, скучной, но я снова иду туда».

Людмила Павловна и ее младшая дочь Наталья живут в Великой Новгороде. Старшая дочь Галина и ее сын Иван (с супругой) – в Москве. В 2017 году у Людмилы Павловны родился первый правнук.

--------------------------------------------------------

*ОКБ – особое конструкторское бюро при заводе. На новгородском заводе «Волна» в последствии стало отдельным и стало называться НИИ «Растр». В этом отделе велись разработки, были свои лаборатории и даже опытный цех.

-----------------------------------------------------

Подробные биографии Павла Петровича и Натальи Алексеевны, а также детские воспоминания их дочери о войне можно прочитать в текстовом приложении «Воспоминания Л.П. Белоножкиной».

В коллекциях сайта есть также материал о племяннике Павла Петровича, Герое Советского Союза Алексее Михайловиче Шарове.

***

Сведения для «Новгородского альбома победителей» предоставила дочь героев, Людмила Павловна Белоножкина (в девичестве Катина), жительница Великого Новгорода. Прилагаемые материалы переданы в Новгородскую электронную библиотеку для архивного хранения, с правом публикации.

РФ

РФ Страны

Страны